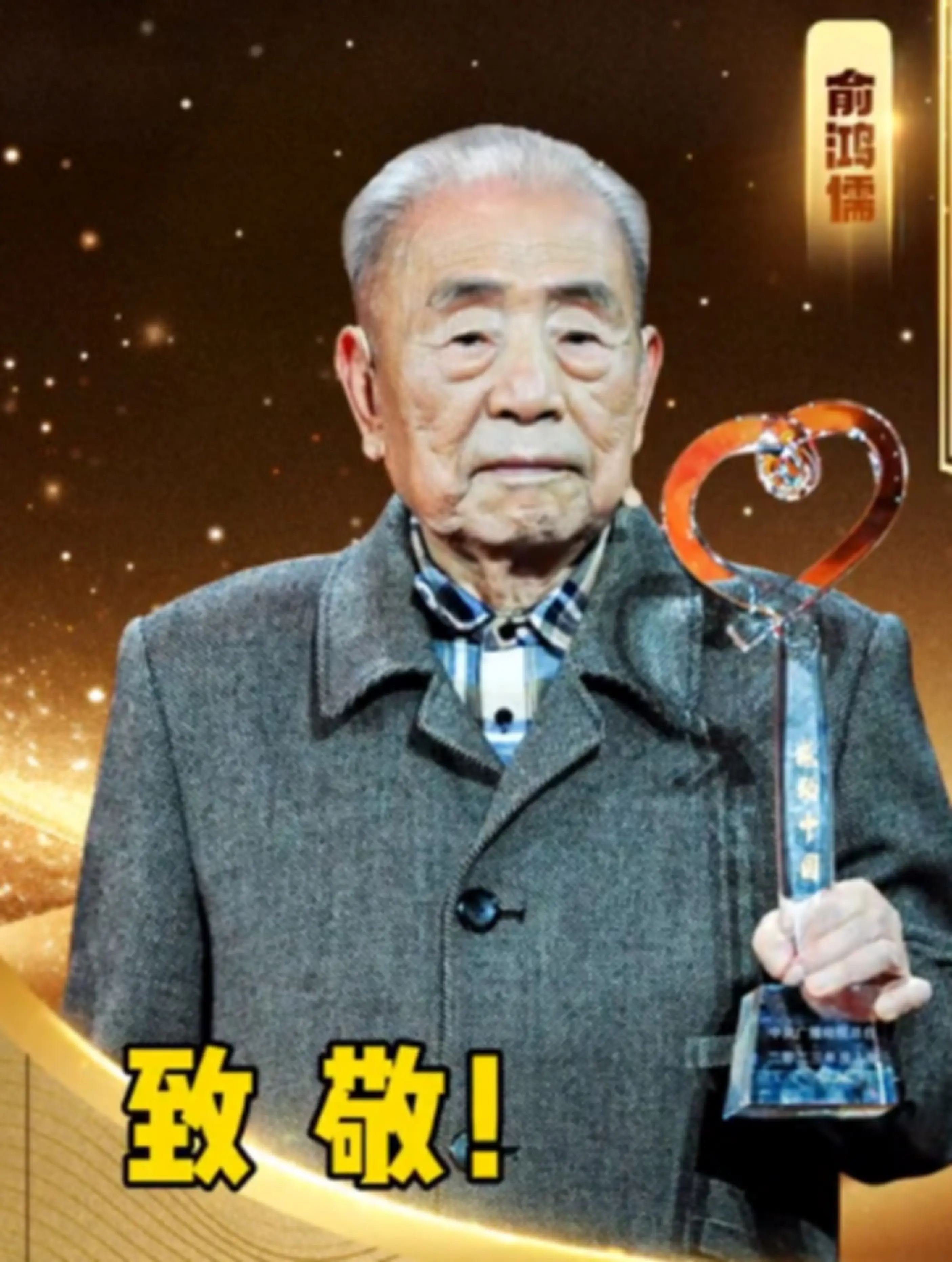

“做核潜艇的,造飞机的他们都有很大贡献,我一个造风洞的没什么贡献,只是给别人帮帮忙!”

他曾用8万元造出国之重器,也曾为了0.1秒的动态数据坚持研究50年,可在获奖的时候,却说出了这样一句话。

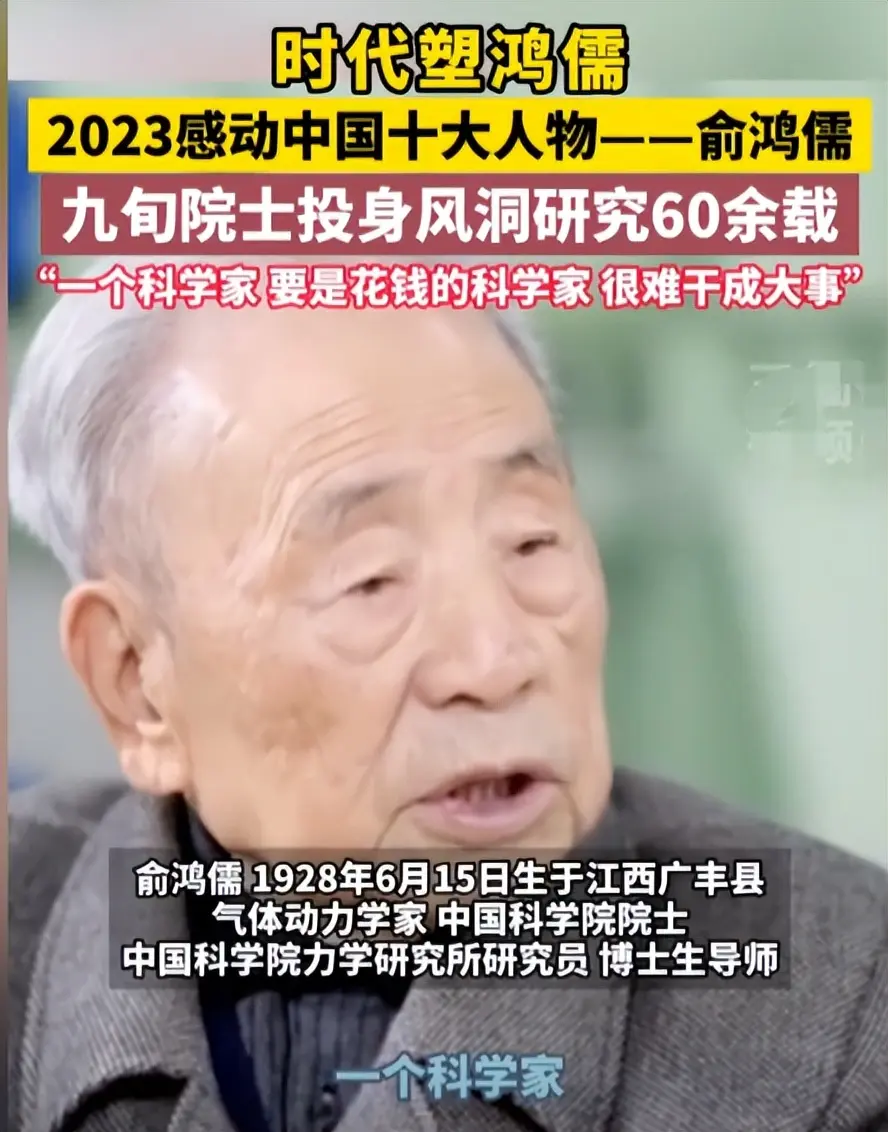

这个人不是别人,正是中国著名的气体动力学专家俞鸿儒。

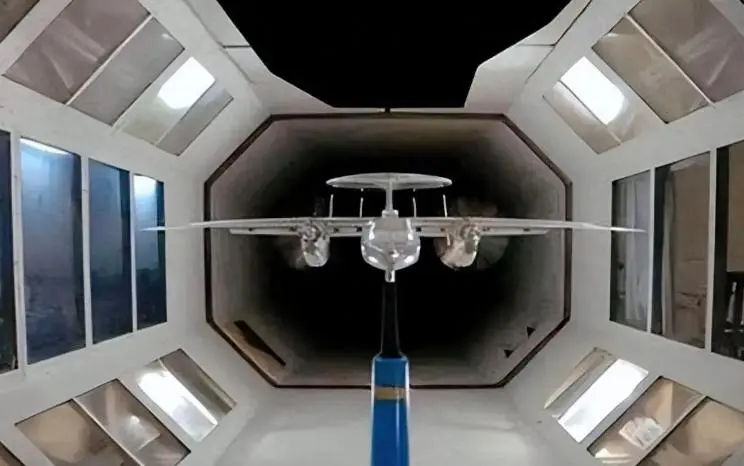

对普通大众而言,"风洞"是个略显陌生的名词,但在航空航天领域,它有着"飞行器摇篮"的美誉。这种通过人工制造可控高速气流的设备,能精准模拟飞行器在不同高度、速度下的飞行环境,获取关键的气动力、气动热数据,是规避空中事故、优化装备设计的核心支撑。

当一枚洲际导弹以10马赫速度在大气层内飞行时,表面温度会飙升至数千摄氏度,任何气动外形的微小缺陷都可能导致解体;神舟飞船返回舱的再入角度若偏差1度,着陆点就可能偏移上百公里。

从歼-20隐身战机的气动外形优化,到嫦娥探测器的返回技术突破,再到空间站的结构设计,每一项重大成就背后,都有风洞试验的坚实支撑。国际航空界流传的"谁掌握风洞,谁就掌控天空",正是对这项技术战略价值的最佳注解。

新中国成立初期,我国在风洞领域一片空白。当时美国已建成庞大的风洞体系,苏联拥有全球最大的暂冲式风洞,这些国家却将风洞技术列为最高级别的战略机密,对我国实施全面封锁。没有风洞,航空航天事业就如同无源之水,在这样的背景下,钱学森、郭永怀等老一辈科学家将目光投向了年轻的俞鸿儒。

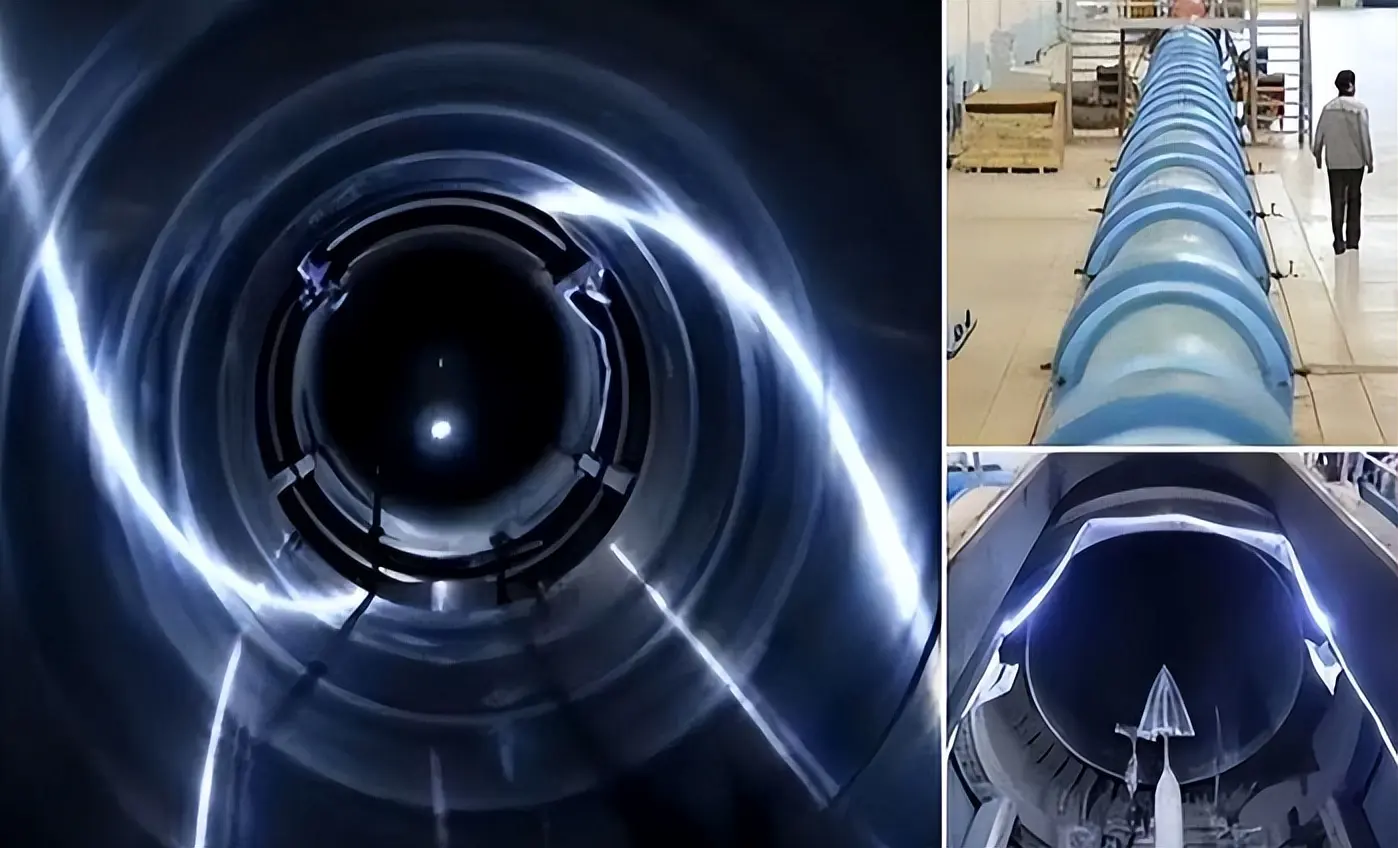

8万元的突破1958年,30岁的俞鸿儒接过了郭永怀交付的重任,担任中科院激波管组组长,牵头研制我国自主风洞。彼时的科研条件堪称简陋:国内没有任何风洞建造经验,实验室里连稳定的电力供应都难以保证,最棘手的是科研经费极度匮乏。国际上主流的机械驱动风洞,单设备成本就需数百万美元,这对当时的中国来说遥不可及。

俞鸿儒的科研之路,从一开始就注定充满挑战。他早年接受过系统教育,28岁考入中科院研究生,师从"两弹一星"元勋郭永怀,这份学术传承让他对气体动力学有着深刻理解。战乱中目睹的家国破碎,更让他坚定了科研报国的信念。面对困境,他放弃了对国外技术的模仿,转而从原理层面寻找突破。

经过反复钻研,俞鸿儒提出一个大胆设想:采用氢氧燃烧驱动方式建造风洞。这种方法能将成本大幅降低,但因氢氧混合极易发生爆炸,当时已被西方国家弃用。当他将这个想法汇报给郭永怀和钱学森时,得到的不是否定,而是全力支持。钱学森告诉他:"只要人不受伤,怎么干都行,出了问题我们担着。"郭永怀则强调:"必须建立严格的安全规程,绝不能因怕爆炸而停止探索。"

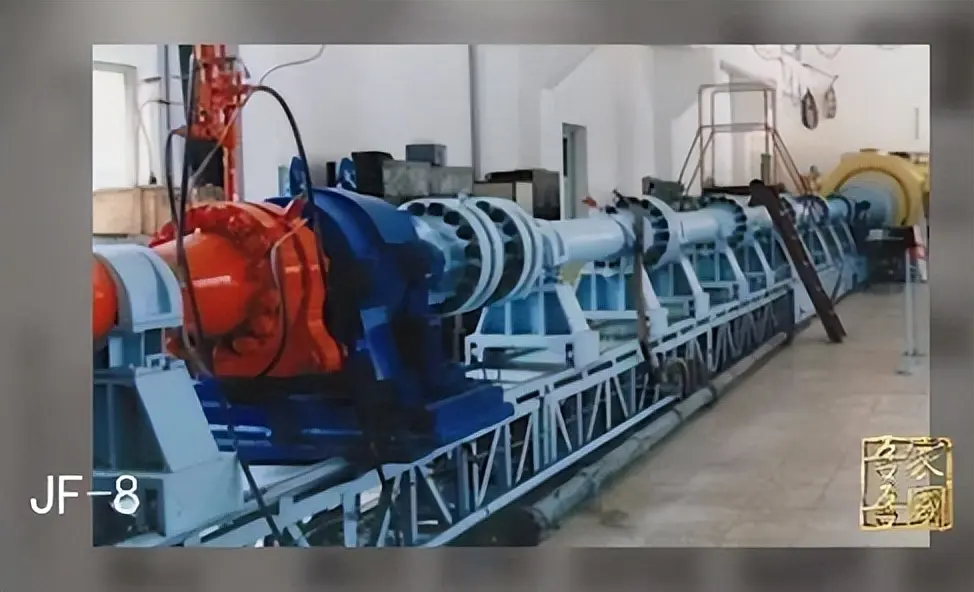

接下来的日子里,爆炸成为实验室的"常客"。每次爆炸后,俞鸿儒都带着团队第一时间排查原因、记录数据,在废墟中总结经验。1969年,经过11年的反复试验,俞鸿儒团队终于用8万元经费,建成了我国第一座大型高超声速风洞——JF-8激波风洞。

这个数字背后的分量令人震撼:同期北京大学研制一款更小的风洞,仅加工费就花费了80万元。遗憾的是,当年年末,导师郭永怀在空难中牺牲,未能亲眼见证这一成果。俞鸿儒将悲痛化为动力,继续在风洞研究的道路上前行。

JF-8风洞的建成,恰逢我国东风-5弹道导弹研发的关键阶段。导弹模型在这座风洞中完成了上百次试验,从弹头外形优化到尾翼稳定性调整,所有关键参数都得到精准验证。

1984年,东风-5导弹首次亮相国庆阅兵,56岁的俞鸿儒只是对家人轻描淡写地说:"我帮上了一点小忙。"

俞鸿儒从未停下创新的脚步。20世纪80年代,发达国家纷纷研发自由活塞驱动高焓激波风洞,他却再次另辟蹊径,提出"爆轰驱动"方案——用可燃气体爆炸产生的能量驱动气流,这项技术的危险性不亚于之前的氢氧燃烧驱动。

在一片质疑声中,他带着团队远赴国外开展原理实验,最终用事实证明了方案的可行性,建成了国际首座爆轰驱动高焓激波风洞JF-10。

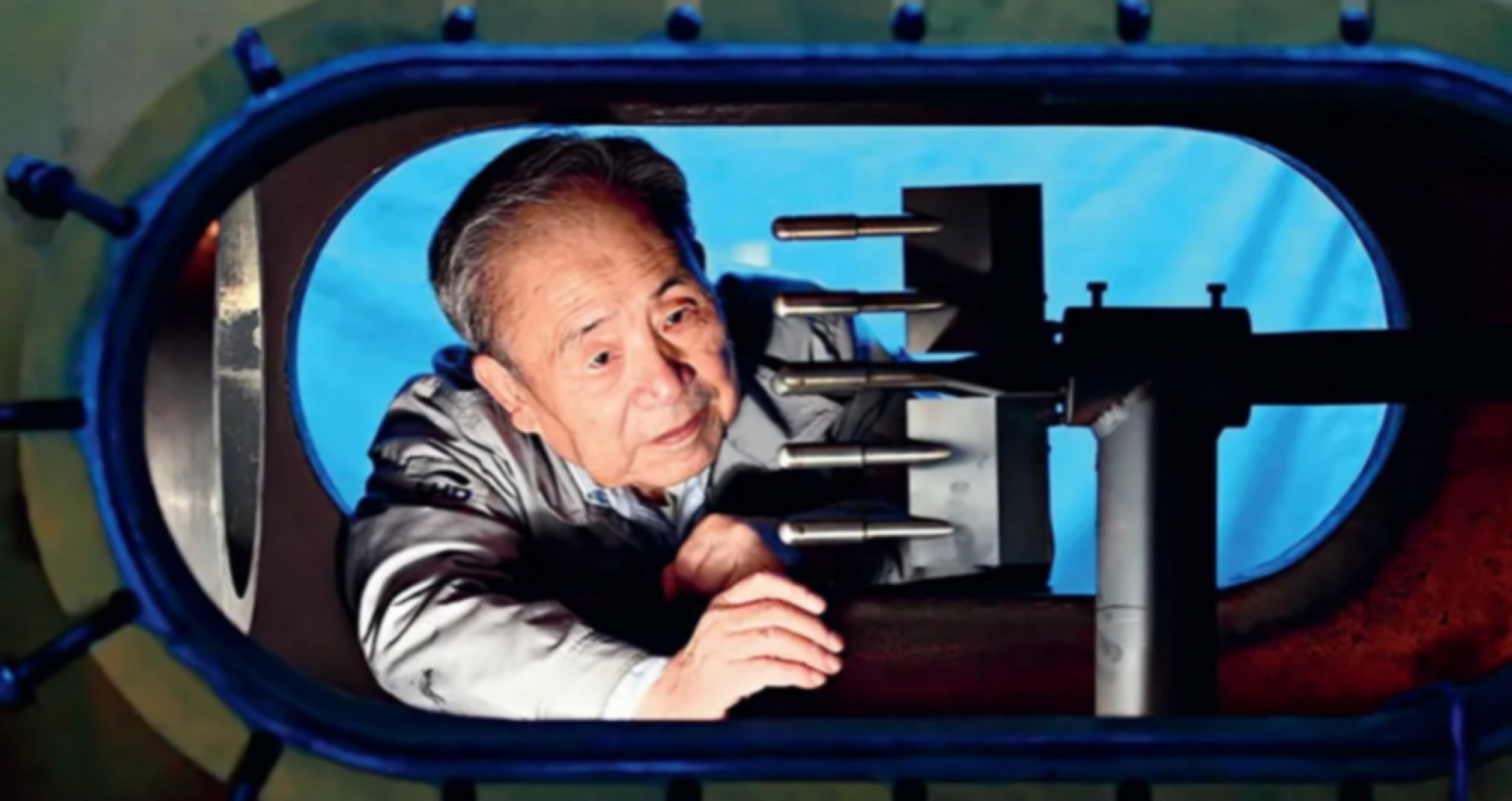

70多岁时,俞鸿儒又将目光投向了全球风洞领域的难题:当时国际上的激波风洞有效实验时间都不超过30毫秒,只能"模拟"飞行状态,无法"复现"真实的高空飞行环境。

他提出要建造实验时间达100毫秒的复现风洞,这意味着要将气流稳定性提升一个量级。在他的指导下,学生姜宗林带领团队持续攻关,2012年,JF-12复现风洞正式建成。

JF-12风洞的诞生,让中国风洞技术实现了代际跨越。美国航空航天专家参观后惊叹:"中国在风洞领域的成就,已经领先我们20年以上。"

如今,我国已建成世界上最完备的风洞体系,从亚声速到高超声速,从地面模拟到太空环境,全方位支撑着航空航天事业的发展。而这一切成就的背后,俞鸿儒始终保持着低调,婉拒特殊待遇,极少接受媒体采访。

从1958年接手激波管组到如今97岁高龄,俞鸿儒的人生轨迹始终围绕着风洞展开。他的办公室里,摆满了各类风洞模型和实验数据,即便年事已高,依然会定期了解最新的科研进展。

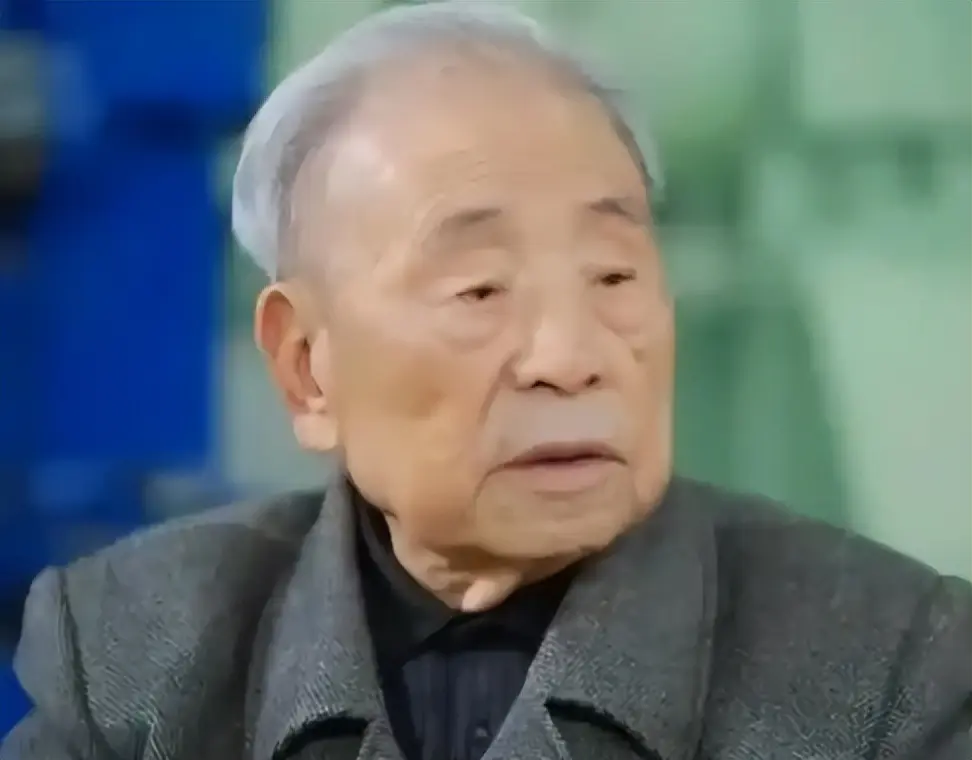

2024年,他因获得"感动中国十大人物"称号罕见露面,面对镜头,这位满头银发的老人依然谦逊:"我只是个造风洞的,给航天事业帮了点小忙。"

俞鸿儒的科研生涯,诠释了老一辈科学家的精神内核。在物质匮乏的年代,他用智慧突破技术封锁,用8万元创造奇迹;在功成名就之后,他始终淡泊名利,将精力倾注于科研创新。他培养的弟子们,如今已成为中国风洞领域的中坚力量配资网站排名第一,将这份"自力更生、艰苦奋斗"的精神代代相传。

元鼎证券_元鼎证券官网_股票实盘配资平台提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。